从己卯到辛丑(1999——2021),整整二十二年,这二十二年间,我心中总有一股冤气在荡涤,挥之不去,欲消难罢,每当念及,不时会下意识地吐出“草泥马”的呓语,至于要“草”谁的“马”,我不敢说,因为他太凶悍了,十四亿人都怕他,我更怕!

(一)

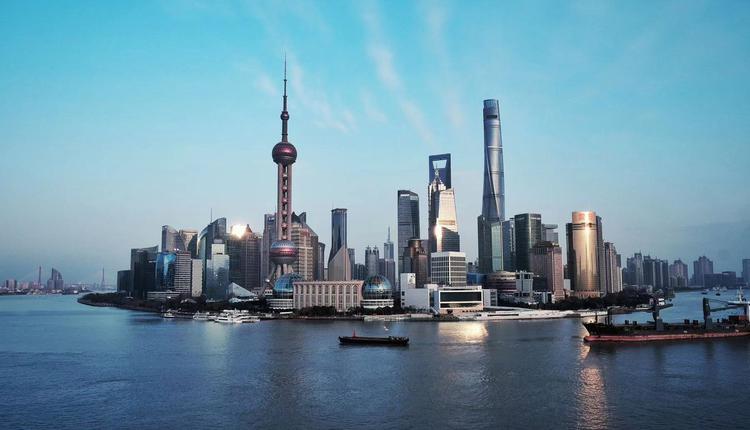

一九九九年,我掮着“澳洲上海同乡会创会会长”的牌子,在北京东路的云峰剧场二楼,租了间办公室,混迹上海滩。

六月六日下午,在唐人街开旅游社的一位上海朋友,给我一个电话,说他有一个考察团,还缺三个名额,我如能介绍,每个名额收费六万人民币,给我赚二万。这当然是好生意,我答应了。

六月七日下午,大约二时多,我陪朋友吃过中饭刚回办公室,门外突然闯进来三个人,嚷嚷著要报名去澳洲。我想正巧,便说:“正好有个团去澳洲,缺三个名额……”话没说完,门外就闯进来一群人,冲在前头那位,叼著香烟,气势汹汹地挥动我的名片,揶揄喊:“王会长啊王会长,静安分局请你来了!”

还没等我弄清时怎么回事,这群人就迅猛行动,守门的守门,翻箱的翻箱,还有两位,一左一右,把我看住。

我办公室的秘书,也被挡在一旁,大声呵斥,要她交出所有资料……

顿时我愣住了,不知发生了什么事,心里一团乱麻,过了一会,我膀胱有些紧迫,说要上厕所,看住我的二位,得到领队同意,一左一右,跟着我下楼。今天回忆起这些情景,我还是不解,究竟是他们是怕我自杀呢,还是怕我像抗日肥皂剧中,从裤裆里掏出手榴弹,炸了他们……反正用正常人的思维去揣测那伙人的心理,是得不到答案的。

大约折腾了一个多小时,领头的看看时间不早,对我说:“王会长,不好意思,今天要委屈你跟我们去局里过夜了。”

我跟着他们下楼,见楼下停了好几辆公安的车子,唉,我不知道自己犯了什么重案,他们如此严阵以待。

(二)

车子转了两个弯,到了南京西路常德路口,我朝窗外望去,这里是“上海静安区公安局”,四九年前是上海房地产大亨程霖生的公馆。八十年代,我写第一部长篇小说《张大千演义》时,曾有张大千卖假石涛给程霖生的情节,那时我很想进去参观,以充实故事的细节,但“旧貌换新颜”,昔日资本家的公馆,已经成为今日无产阶级的专政机关。造化弄人,没想到今天我前呼后拥,由专车接来,这阵势比当年的林教头,扛著宝刀大摇大摆走进白虎堂还要威风……诸公,这是我此刻的调侃,说实话,当时哪有这般潇洒,在无产阶级专政的铁拳下,我瑟瑟发抖还来不及呢……

车子停下,我被哼哈二将押着,穿过长廊,来到一间光线黯淡的房间,进门是一张大长台,背后是一排箱柜,像博物馆和火车站的行李寄存室,

一个穿警服的老警察,站在长台后,转动著浑浊的眼珠,威严地扫了我一眼,拖长语调问:“你是中国护照还是外国护照呀?”一股烟味扑鼻而来。

“中国护照。” 我答。

他命令我脱下鞋子,缴出皮带,掏出身上的所有东西。

于是我把钥匙,钱包……放进一个塑料筐里。

登完记,被带进一间光线黯淡的牢房,定神一看,这牢房约莫十二平方左右,却横七竖八地挤着二十来口人,里边空气燥热,汗臭熏人,鼓风机在粗野地厮闹,它是用来排臭的。

我找了个空隙处坐下。刚坐定,靠墙边突然跳出一个剃小平头的中年。他指著屋角边的水泥便漕,大声喊:“不懂规矩,坐到那边去!”我想此人一定是狱霸,惹不得。我曾经读过许多八十年代的描写张志新、林昭等烈士蒙难的纪实小说,知道共产党监房里的狱霸比国民党时代更逞凶。

唉,无奈啊,虎落平阳被犬欺,我移动着身子,挪到他指定的地方坐下。

“你是犯了什么事进来的?”刚坐定,狱霸问:

“我也不清楚!”我沮丧地回答。

没等狱霸再问,一个声音抢先道:“操小屄?”

另一个又接口:“估计是贪官?”

第二个小厮的猜测似乎有点门道,因为所有的人都蒙面污垢,衣衫不正,唯独我穿著整洁,正襟危坐……

一阵小议后,坐在我旁边一位奶油小生模样的人,靠拢来搭讪,他说:小平头狱霸犯的是强奸幼女罪,在这里待的时间最久,正在等待审查;坐在对面的大块头,是和人打架,把别人打残了;小赤佬是开窑子进来的(黑话:入室偷窃)……我问他,你犯的是什么罪?他说是“搏眼子(黑话:赌博)”,被判拘留十五天,还有五天就可以出去了……

不一会,开饭了,看守把盒饭从铁窗口传进来,铝制饭盒,很有复古风格,六十年代我读中学带饭时用过,里边半格糙米蒸饭,覆盖着一层黄芽菜。我因为有心事不饿,就把盒饭送给“开窑子”的小赤佬吃了。

最难受的是晚上睡觉,二十来个人像罐头里的沙丁鱼挤在一起,其中一些人盖被子,而另一些人则没有。

我问“搏眼子”:“为什么有的人有被子,有的人却没有?”他说:“确定拘留日期后,公安会通知家属送铺盖来,说不定明天你老婆也会送来。”

我听罢,苦笑笑,没有回答。

牢房的夜是难熬的,天花板上一盏昏黄的灯泡,像老大哥的眼睛,盯著满地横倒的人,因为太拥挤,我只能侧着睡,没有阖眼。

天亮时,在迷迷糊糊中听到铁窗外的叫卖声:“牙膏、肥皂、麻油……”

我推醒“搏眼子”问:“这是怎么回事?”

他说:“天一亮小卖部就会推车来叫卖日用品,赤那(上海话,口头语),就是不卖香烟,说烟火有危险,而且污染牢房空气。” 看来“搏眼子”是个烟鬼。

我问:“怎么会有麻油卖?”

“搏眼子“说:“人坐久了撤不出污,会得便秘,喝麻油可以通便。”

我说:“进来时我的二千多块现金放在寄存处,身边没有钱,怎么买?“

“搏眼子“说:“只要你买他们的东西,可以去寄存处取。“

这时我灵机一动,问:“这里一共多少人?”

开窑子小赤佬机灵,马上接口:“二十三个!”

我说:“我就买二十三瓶麻油,每人送一瓶,怎么样?”

角落里立刻传来喊好声:“是模子,上路!(上海话:慷慨大方的意思)”

正在这份高兴劲上,传来铁门的开锁声,看守在外喊:“王亚法出来!”

“搏眼子”闻声,凑近来悄悄说:“看来马上要提审侬了,提审时可以跟他们要香烟,抽几口后把火头灭掉,藏在裤腰里,带几个香烟屁股回来,让大家过过瘾。”

狱霸在一旁听着,也给我做手势,表达同一意思。

(三)

提审室在地下室,灯光昏暗,四周是水泥墙壁,有点像二战电影里的纳粹办公室。

提审我的人,就是昨天冲进我办公室的两位,如我没忘记错的话,那位叼著香烟,挥动我的名片,揶揄喊:请王会长去静安分局的那位叫严伟 X。

另一位叫陈国X,此人比较斯文,说话也懂礼貌,好像是严某的助手。

提审时,严某问了许多无厘头的问题,譬如:你爱国吗?你在澳洲参加什么组织,自己要交代……

我琢磨不准他们葫芦里卖什么药?澳洲到处有你们的线眼,我参加什么组织,国安应该知道,你公安来掺和什么?更况且我连最伟光正的共产党都不屑参加,还会参加其他组织吗。我王顾左右而言它,大谈鸦片战争后中国国耻等无关紧要的话题。他们也不打岔,听我胡侃(其实他们在跟我泡时间,等待外调信息)。谈了一会,我跟他要香烟抽,抽了几口又借口上厕所,趁机将烟蒂藏好。

厕所里没有洗手水,我出来问:“洗手的水龙头在哪里?”

姓严的瞪我一眼,喷口烟说:“你以为你住宾馆啊!”我不由暗忖,权力的傲慢,在捕快一类的底层人身上尤为突出。

还是那位姓陈的懂礼貌,赶紧解释说:“厕所没有水龙头,要洗手在外面。”

闲扯了一会,严某被人叫了出去,换了一位年长的进来。

陈某的介绍说:“这位是姜处长,你有问题可直接问他。”

俗话说阎王好见,小鬼难搪,既然领导来了,我就可以弄个明白,便问:“我到底犯了什么罪,把我关进来!”

姜处长递上一根烟道:“澳洲有人写匿名信告侬,局长批了,局长有批示,我处就照办,查后没事,大家就交个朋友,今后在静安区有什么事,你可以找我们帮忙。”

我说:“我既没问题,你们昨天的阵容也太大了。”

他笑笑:“你是作家,就算体验一下生活吧!”

说罢,他又把姓严的喊进来,关照道:“安排个时间,请王会长吃顿饭,大家交个朋友,过会儿派车送王会长回去。”

我又问:“我被抄去的东西怎么瓣?”

姜处长答:“我明后天就派人送回。”说完和我摆摆手,转身出去。

(四)

自一九九九年六月七日下午五时左右,我被押进静安分局,到六月八日上午十一点送回办公室,历时蒙冤十八小时,一场莫名其妙的滑稽戏就这样结束了。

姜处长吩咐的那顿晚饭是隔天吃的。

吃饭时姓严的一改傲慢面孔,向我频频敬酒,要与我交朋友。他说我们查了你好多资料,你在上海待了四十多年,履历简单,没有劣迹。你在澳洲当上海同乡会会长,帮侨办办事,希望今后也帮我们做点事(事后知道,我被带走后,秘书向侨办的章兆丰局长告急,章局长给了他们电话。我和章接触过几次,觉得他是一个正派人)。我当即谢绝,并严正说明:上海同乡会是澳洲注册合法社团,是非政治非营利机构,本人当会长,和侨办是正常交往,没有任何暗箱作业;也没有和澳洲政府有任何政治联系。本人原则,在江湖上不出卖朋友,在政治上不帮澳洲做伤害中国的事;澳洲对我有恩,我也不会帮中国做伤害澳洲的事,希望两位理解。

在碰杯声中,他们表示同意。

结账时我坚持埋单,老子心中有火,坚决不吃嗟来之食。

结完账,他们向店里要了两条中华香烟,另开餐饮发票。

临分手,姓严的也许觉得我识趣,忠告道:“如果有别的单位找你麻烦,你就说静安分局已经审查过了,请他们找我们联系。”

这句话的含义,容当我后文交代。

(五)

十八个小时的教训,吓得我不轻。

回想起不久前的一次同学聚会,一位官职不小的老同学,瞪著眼对我说:“国家有困难,你们往外逃,国家‘六四平暴’,你们在外骂街,现在国家好了,你们回来捞好处,世界上哪有这样的好事,别梦想了!”老同学的忠告,如醍醐灌顶,使我开窍,同时也告诫当今的头重脚轻的侨领们,别以为你回到祖国有公款吃喝就了不起,殊不知他们如佛一般敬你,如贼一般防你。

受过此番教训,我幡然收拾完上海的残局,黯然返回澳洲。

刚回悉尼,秘书长劳丁就来通知,说刘云芳领事要召见我。

我应约前往领事馆,刘领事一番寒暄后,明确说:“你既然不常在澳洲,就把会长让出来,当名荣誉会长就行了。”

让就让呗,当初创会本身就是召集几个文化人玩玩的,没有什么政治目的,老子离开秦地,不就是不跟你们玩政治嘛。

回到家,一气之下就写了一封辞职书,这样既满足了劳丁觊觎会长宝座的心愿,又让领事馆今后开展工作时顺遂。老夫知趣啊,领事馆是玉皇大帝的灶王菩萨,它有上天打小报告的权威,甚至比灶王菩萨有更大的权力——签证权。我每年要返国探访亲友,乞求签证,敬鬼神远之还来不及,哪敢得罪。

不过我十八个小时的冤屈,必须弄明白。

说实话,凭我在上海四十几年的根基,要弄清匿名信的来历,并不是件难事。

经过打听,水落石出,匿名信是我会的秘书长,真名叫“丁贤巨”的“劳丁”写的,但笔迹是别人的。很多人知道,这个擅长躲在阴暗角落,假他人之手射暗箭的小人,曾用此阴招伤害过不少人。据闻他和吴昌茂狗咬狗,争权夺利,也向北京政协和侨办写过匿名信,他甚至参与领事们的内斗,帮领事某人,投寄匿名信向外交部告发另一人……奇怪的是,如此小人,竟能在侨界游刃有馀,还能把总领事胡山请回中国,帮他的生意站台,真是法术无边……呜呼,老夫只能感叹,乱世是小人的黄金时代。

回想那天饭局,临分手时严某的忠告:“如果再有别的单位找你麻烦,你就说静安分局已经审查过了,请他们找我们联系。”其实他在暗示我,劳丁有可能还会向别的单位投寄同类匿名信。

本文结束前,我要补述一下,前面打电话给我两个旅游团名额的的朋友,他是海军的军中子弟,全家已经移民悉尼,自他那次电话后,大家心照不宣,再无联系。但在悉尼知识群体的聚会时,我常见他的军官老爸,倦坐角落,从不发声,也不与人搭讪……呜呼,澳洲水深,深不可测。

(六)

己卯至今,已过去二十二年,劳丁也已经哀哉七年了,一切恩怨,犹如流水,长逝不返。当然作恶者最后是逃不脱老天惩罚的……他死亡时,我在洛杉矶,得到噩耗,当即写了一首《长相思》作凭吊:“你害我,我无损,欢喜自在度馀生,心无芥蒂痕;你火化,进鬼村,凄苦悲凉欲自问,来世做好人。”写毕,托悉尼的朋友去《澳洲新报》登广告,广告代理收了钱,却第二天又来电回绝,理由是报馆上司仰视大老板的鼻息,不敢登。呜呼,澳洲水深,深不可测。

前不久和沈嘉蔚兄聊天,他说:“你识趣,会长位子让得快……”

我答道:“当然,我若不让,他们把我押上央视,弄个妓女作旁证,那我满身是嘴都说不清了,回到澳洲,还不给弟兄们赶出会去……”说完,两人抚掌大笑。

劳丁死了,胡山调走了,张智森暴露了,吴昌茂噤声了,侨团活动时主席台上的官员不见了……

呵呵,世道变迁真快,也真无情……

最后,值此乱世,老夫高诵一曲《红楼梦》诗词,供诸君深思:

“为官的家业凋零;富贵的金银散尽;有恩的死里逃生;无情的分明报应。欠命的命已还;欠泪的泪已尽,冤冤相报实非轻,分离聚合皆前定。欲知命短问前生,老来富贵也真侥幸。看破的遁入空门;痴迷的枉送了性命,好一似食尽鸟投林,落了片白茫茫大地真干净。”

诵罢,老夫打一拱手:祝诸君好好活著,人生大舞台还有好戏可看!

二〇二一年三月十一日于食薇斋北窗下

本文由看新闻网转载发布,仅代表原作者或原平台观点,不代表本网站立场。 看新闻网仅提供信息发布平台,文章或有适当删改。