他不知道人生怎麼落到這個境地

連續一個月,周齊總是在半夜驚醒。他的手指無意識地顫抖,害怕睜眼就會看到五六個家長,套着白色T恤、黑色束腳褲,再普通不過的衣着,手裡握着綁人的繩子,「我會不會再次被抓走?」

就像一個驚恐的孩子,但他已經37歲。2008年,周齊被父母送入臨沂網戒中心,他只在裡面待了四個月,但之後16年,在網戒中心的每一天、發生的每一件事,遭受的每一次電擊,都反覆攫住了他——即使網戒中心早已關停,始作俑者楊永信銷聲匿跡,父母垂垂老矣,再沒有壓制他的力量和權力。他的人生由此分成了兩半:那一天到來之前的日子,以及之後幾乎摧毀一切的痛苦。

所有人的生活都一直向前,只有他被困在原地。一年前,他再次出現在網絡上,作為網戒中心的受害者,他報警,聯絡其他受害者,希望能追究始作俑者的責任,他無法入眠超過四小時,醒來就打開手機,看看是否收到法院有關「起訴楊永信一案」的最新回復,他反覆的希望又失望,「這個案究竟立不立呢?」

我在杭州見到了周齊。去年他與所有家人親戚斷聯,獨自住在郊區的農村,地圖上找不到具體的點位,只能導航到附近的小超市,等他來接我。他穿了一身黑,身材瘦削,鬍鬚茂密地攀上臉頰,透着一種長久不見光的憔悴。

我們走進他租住的農民房,靠門的地上攤着一副由幾塊長條鐵架拼湊而成的床骨,上面鋪着一床薄薄的褥子——這原本是網上購買的床架,在一條床腿崩壞之後,周齊直接拆掉了四個床腿,「就直接睡地上唄」。白色的瓷磚地面,滿是分散的小黑點,他說,這是兩天一條煙的後果,擦不乾淨。他向我展示了一包裝盒打火機,粗略看過去還剩十多個,「拼多多上買的,一大盒就幾塊錢。」

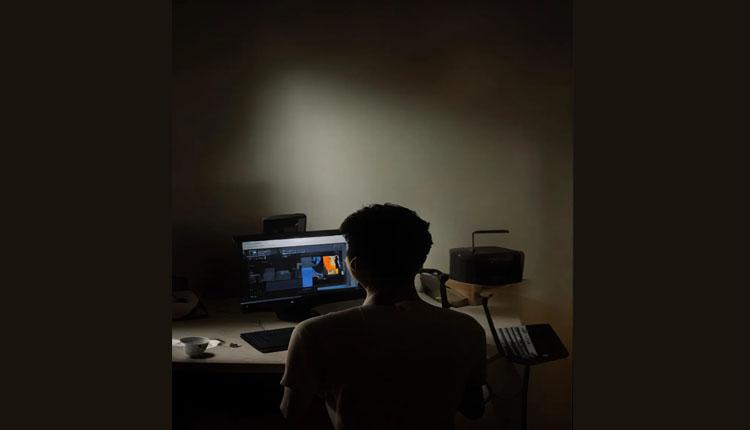

白牆已經脫了幾層皮,碎渣隨機掉落,靠窗戶的一側是書桌,擺着這個小屋裡或許最值錢的東西,一台電腦。

來到杭州,最初周齊抱着重啟人生的願望。他先去食品廠應聘了裝卸工,工作內容是把約100斤的糖疊起來,幹了幾天被辭了,「老闆嫌我力氣小」。後來打聽租房中介,「沒有底薪只有提成」,他直接走了。他還去了保健品公司應聘銷售,很像傳銷,老闆給電話號碼,他負責加微信推銷,聽完要求他又離開了。現在周齊每月底還有網貸要還——App上的便捷借款,點一次到賬一千,他好奇盡頭在哪裡,一直點到了15000。他不敢再點了。

所有的錢都花光之後,周齊開始學習給自己做飯,第一次炒菜時,油和火候沒把控好,鍋里冒出濃煙,房東驚嚇地給他發消息,「後面着火了嗎?」

我見到他時,周齊已經好幾天沒吃一口飯,餓了就喝水,再不濟吃一片減肥藥——在某網購平台花6元購入,他說效果顯著。

周齊過着日夜顛倒的生活,他特別容易困,但很難入眠,有時一天睡個四五次,睡不着的時候,他常常哭泣,不知道人生怎麼落到這個境地。

她忘記了發生的一切,

只有她的兒子留在了那裡

周齊永遠難忘第一次被電擊的感覺,他被架上黑床,7個人按着身體,嘴裡塞進一個木頭做的筒狀牙套,電極片一挪開,周齊對工作人員說:「你讓我自殺吧。」而對方拿着電極片,「現在才電了20秒,還有3600秒。」

往後十六年,恐懼如附骨之疽,只要閉上雙眼,他總能想起那雙把在頭上的手,貼在額間的電極片,電流穿過大腦時那片瑩瑩的藍海。

臨沂四院全名為臨沂市第四人民醫院,2006年成立「網絡成癮戒治中心」,楊永信擔任主任,開啟了13號室的電擊療法,他被許多家長奉為救世主。2009年,央視新聞調查欄目推出《網癮之戒》,提到網戒中心使用的電休克治療儀,屬於未合規儀器,最高三十多伏的電流通過人體,已是人體能承受的極限。在眾多媒體輿論的質疑中,中心據說更換了合規電療儀器,但從未停止收治「網癮病人」。直到十年後,臨沂市衛計委向新華社回應稱,「網戒中心」於2016年8月取消,此後不再收治網癮人員。

臨沂網戒中心邀請家長24小時陪伴,名為「促進溝通」,如今可以想見其中規避風險的用意。周齊記得母親林佩目送他進入13號室。第一次結束後,他出門直接給林佩跪下,母親臉上有着驚嘆的笑意。第二次,母親提前買了飯,在門口等他一起吃,周齊試圖從母親眼裡挖掘一點心疼,但他沒有找到。

除了電擊,周齊大多時間都在上課。課程圍繞「孝」字設置,包括學習《孝經》、念書和實操並行。周齊在肚子裡揣過東西,體驗一天做母親的感覺;也和母親一起跑過兩人三足的遊戲;中心不允許父母隨意打罵孩子,所有人都在歌頌父母的偉大。出院前三周,中心要求他睡前做兩三百個「朝拜」,母親在旁監督,做完頭和膝蓋都磕破了。有一次周齊下跪時哭得輕了,母親舉報他「感悟不深」,他又進了13號房。

為什麼母親在自己被電後總是笑?為什麼她一點不心疼?後來許多年,周齊一直不能理解,他覺得心裡「空空蕩蕩」。直到我們相對而坐的此刻,他垂下頭,雙手無處安放,最後交叉護住自己的胃。他永遠也不會知道答案了,2021年,林佩罹患阿爾茨海默症,隨着時間推移逐漸喪失所有記憶,她忘記了網戒中心,忘記了發生的一切,只有她的兒子留在了那裡。

我就是這麼一條狗了

「那會兒我們着急,他老媽在電視上找到了這個臨沂的中心,我就打電話去問,兒子愛玩遊戲,每天就看電腦,還會打人,你們中心能不能戒?對方說行,那裡都是這批人,幾個療程就能戒掉。我問他們有什麼辦法,他只說有辦法,我們又實在沒辦法管得了他,能出點錢治好,人回到正常的軌道就行,對不對?」

我輾轉聯繫到周齊的父親周才林。他們一家是浙江餘姚人。上世紀八九十年代,人們普遍去外地謀生,村里人都做汽車配件生意,周才林和林佩在成都,周齊從小都由爺爺奶奶帶大,只有假期時會接過去,但周才林給他的零花錢寬裕,讀書也在學費昂貴的私立學校。直到成都的生意不順,一家人重聚在餘姚的老家。周才林不太記得周齊小時候的事情,等他意識到事情超出了掌控,周齊已經長大了。

「小時候沒管着他(周齊),才這樣叛逆。」2006年周齊大專輟學,隨後兩年,周才林沒怎麼見兒子出過門,每天都待在房間裡擺弄電腦,沒份正經工作,周才林找遍親戚朋友諮詢,去過各大精神病院詢問「兒子有沒有心理疾病?」最後得到的答案都是「這一定有網癮。」

夫婦兩人為此想過各種方法,有激烈的也有荒唐的,比如他們帶着周齊去求助神婆。早上四點,三人一起出發,神婆是一個普通的、五十多歲的女人,周才林急切地問,「他什麼時候會聽話不打遊戲了?」神婆灑了一把香灰在白開水裡,讓周齊喝下,告訴他們,孩子慢慢就會好的。但孩子沒有「好」,激烈的衝突於是無法避免,林佩曾闖進房間直接下跪,「我求求你不要再玩遊戲了」;周才林喝完酒後,菜刀砍向電腦顯示屏,裂了一條縫,他指着電腦說,「再玩斷絕父子關係!」周齊直接搬出了家,沒告訴任何人地址。

一個家庭的裂痕如此深重,似乎已經失去了相互理解的能力。對於周齊來說,他以一個留守兒童的身份長大,父親不記得自己小時候的事,那是因為他並不在場。從中學開始,他就飽受校園霸凌,他發育得比較慢,瘦瘦小小的個子,於是常常挨揍。上鋪用指甲劃破了他的臉,血珠滲出來,原因是廁所只有一個洗漱池,周齊刷牙時擠了他;他走路慢了點擋住路,同班同學把他推到了牆上,直接掐住他的脖子。所謂「網癮」,不過是一個內向自卑的小孩見到了全新的世界,「至少遊戲裡的人不會欺負我。」

但父母不理解這些,他還記得有一次,他拿了10元去網吧,玩了兩三小時後回家,父親抬手就扇了他一巴掌。再後來,晾衣杆也打斷了好幾根。

送他去網戒中心。在當時,這大概是一個沒什麼大不了的決定,不過幾個月而已,無人能想象它可以摧毀一個人的一生。

「他父母給我打電話,說周齊網癮嚴重,托我叫他來山東,他們再找個理由去臨沂,我那會兒哪知道網戒中心什麼樣?周齊在網絡這塊兒比我們腦子都好,很早就能賺錢,但可能父母眼裡他每天只會玩電腦。我想着去中心待個兩三天也無所謂,是不是?人家父母從小認識我,又拜託我了,我不可能拒絕呀?我就喊周齊來看我,沒想到關了四個月。」

王磊是周齊三十多年的好友,當年也是他將周齊騙了過去。我通過電話聯繫上王磊,當年按照周齊父母的囑咐打完電話後,他並不知道後續,只是過了幾天突然接到電話,周齊打來的,「和我說他在網戒中心被電了,很疼。」

他曾去中心看望過周齊,剛踏進門,就看到幾個小孩撲通一聲跪在地上,抱着父母的腿痛哭,「我腦子一懵,不會是找演員來給我們看的吧?」他困惑地看着小孩們撕心裂肺,家長們涕泗橫流。王磊看見了混在人群中的周齊,周齊也看到他,眼神閃爍着一點驚訝和遲疑,快速轉過頭去,王磊意識到,「他不敢過來。」探望結束,王磊再次聯繫上周齊,是兩年之後的事情。

後來他們還是好朋友,周齊沒有怪過他,「那個時候他也就二十歲,我父母叫他喊我過去,那時誰不聽父母的話呢?」

出來之後,周齊感覺自己脖子上拴了條鏈子,「我就是這麼一條狗了。」早上七八點起床,晚上九點睡覺,給父母捏肩按腳,中心有過規定,如果沒有遵循中心的生活模式,家長隨時能再送他們進去。如果是「二偏」,待遇將完全不同,周齊見過太多反覆被父母送進中心的人,同期最高有11次記錄,他們很好識別,只能靠牆以軍姿站立聽課,有時連站四五個小時,有的幾乎每天都要被電,飯菜只有白菜豆腐。

在周才林的眼裡,兒子從網戒中心出來之後,終於有點正常人的樣子了。

我很好奇地問周才林,「他哪裡變好了?」周才林沒什麼猶豫,「最起碼出來後跟你說話了啊,也能溝通了。原來話都不說一句的。不過只聽話了一年,後面又對着幹,就被虛擬世界腐化了,但好歹能生活。」

「你有想過再把他送進去嗎?」周齊說他一直生活在恐懼中,周才林對此感到不解,「他從中心出來已經變好了,還送進去幹嘛?又要陪又要錢,有必要嗎?」至於那些「送回去」的威脅,「大概就是嚇嚇他吧,沒這個想法。」

我覺得自己這十年活得太憋屈了

網戒中心把周齊塑造成一個「溫馴」的人,但水面之下隱藏着一座火山,常常突然爆發。從中心出來後,周齊時常會體驗到這種失控感,他似乎沒辦法再控制自己的情緒,朋友偶爾回消息慢了一點,他會莫名其妙地發脾氣,覺得被冒犯了;刷到某個人的朋友圈,他覺得在內涵自己,私信質問對方,發完脾氣又會迅速後悔。

面對父母,他常常在恐懼和憤怒的兩極間切換。他能一瞬間變得亢奮、暴躁,傷人的髒話脫口而出。周齊有一個小他十五歲的妹妹,不同於在老家留守,妹妹周滿從小和父母在成都生活,他們的關係遠為融洽。周滿記得從網戒中心出來後,哥哥喜怒無常的樣子,正常的時候能跟她開開玩笑,脾氣上來就扯她的頭髮。吃飯的時候她最害怕哥哥突然摔碗,拿筷子指着父親,前者一米八的個頭,後者只有一米六,她擔心動起手來父親打不過了。

但她不知道的是,周齊有着自己發火的限度,他不敢摔門後離家出走或拒絕聯繫,「那肯定會把我送回中心。」

2018年,外公去世。周滿說哥哥在葬禮上遲到,父母不斷打電話才來,結束後在車上他們又吵起來,她幫父母說了兩句,周齊狠狠扇了她一巴掌,她的臉頰迅速紅腫,她愣住了。

而在周齊的記憶里,那只是又一次失控:回家的路上,母親說,「周齊你這樣子不行啊,要不去工地里搬磚,給別人打工都行?」聽到這句話時,正值夏日,他卻渾身冒冷汗,頭腦開始發暈,仿佛又被扔回剛從網戒中心出來的那兩年,他已經三十一了,直接哭了出來,「我覺得自己這十年活得太憋屈了。」

十年前,所謂沉迷「網癮」的時候,周齊其實已經摸索出了賺錢的路徑——販賣遊戲點卡。08年時,這是個暴利行業。他開了網店,做了幾個月,就能賺一兩萬。從網戒中心出來後,這成了昨日泡影,他聽從父母有個正經工作的意見,陸續打了幾份工。比如在賣水暖的店裡送貨上門,把下水管道搬運到客戶家;他去過工廠做速控擰螺絲;他還自己找了份商場的女裝銷售。

世界縮小到只有父母,他不聯繫朋友,同學聚會也直接拒絕,「沒錢,也不像人樣啊。」直到街上偶遇之前跟他一起做淘寶的朋友,對方面露驚訝,「你這一年多哪兒去了?我淘寶賺瘋了,得有百萬了。」周齊勉強地笑笑,網戒中心他說不出口,「但我真的不甘心。」

煙酒成了麻醉劑。剛出來的兩三年,他維持着煙酒不沾的狀態,「抽煙是我的罪狀,被電過手的。」但後來,兩天抽一條,吸一口煙過肺,那種飄飄然的氣味順着喉嚨呼出,「就不用再思考了。」他一個人喝酒,目的只有喝醉。勁酒能喝兩三瓶,黃酒喝一斤,一天沒喝他就難受。抱着幾個酒瓶,坐在電腦前,酒就往喉嚨里灌,也不嘗什麼味兒。

「有次我去吃飯,一個路過的服務員都勸我少抽點對身體不好,為什麼我的父母從沒對我這麼說過一句?」

其實離開網戒中心的前幾年,他的生活在慢慢重回軌道,一切似乎都在好轉,他重開了網店,賺了錢,還能貼補生意不順的父母(但周才林說沒有這回事),他談了女朋友,買了車還要買房,他已經過了三十而立的年紀,忙起來的時候,也會有種錯覺,覺得自己就快忘記網戒中心的四個月。

他和前女友打算買房,一個三十多平的單身公寓。母親和前女友一起去看房,他沒去,「我那個時候總覺得,很多事情比如買房,要經過我父母同意的。」但母親不滿意,「這房子不能買啊,太小了,住着多沒面子。」回來之後,女友和周齊大吵一架,一周之後,她提了分手,「你多大的人了?為什麼還要聽父母的話?」

但後來,周齊還是聽從母親的想法,買了大房子。

從葬禮回去後,周齊在房裡躺了三天,沒吃一點東西,只喝了幾口水,大腦里有種中暑的感覺,特別疼,又特別恨,他感到所有情緒好像終於到了頭,無法忍耐又無從訴說,回到最熟悉的互聯網,他想寫下過去這十年的痛苦,「網戒中心就像孫悟空的緊箍咒一樣,這種恐懼一直籠罩着我,不敢對自己的爸媽說不,沒有獨立的人格和思想。」

一切都直轉而下了,網店生意從大不如前到入不敷出,他撐不住還貸的壓力,又賣掉了房子。還完所有貸款之後,還剩五十多萬,他徹底放棄工作和生活,一年之內錢全花光。那些錢究竟怎樣花掉的?他說不出來,只是語氣有點激動,「你覺得我那時候精神不好能做出什麼理智的事嗎?」

恨也好,不恨也好,時間都過去了

去年5月,豫章書院案公開一審宣判(編者註:2013-2017年,民辦教育機構豫章書院以戒「網癮」為名,對未成年學員進行非法囚禁、嚴重體罰,暴力訓練。2019年,經學員報警,豫章書院創始人吳軍豹等人被批捕。),被告人吳軍豹判處有期徒刑二年十個月,禁止從事教育相關職業五年。看到判決結果,周齊又感覺重燃希望,他恨楊永信,如果沒有楊永信的存在,他認為自己早就能離開父母,「楊永信害了更多人,難道不可以判嗎?」他去杭州報警,對方告知要去臨沂本地才行。周齊先嘗試網絡報警,當地公安分局讓他聯繫衛生監管所,他將答覆公布在網絡上,一小時後,當地派出所警察聯繫他,「歡迎你來線下報案。」周齊很高興,刪掉了在所有平台發布的信息。

他鼓足勇氣,在朋友的陪同下,前往臨沂育才路派出所,做了2次筆錄。此後的一年多他沒能收到任何回復。周齊也打電話問過,對方告訴他正在調查,在家裡等消息就行。

他也想尋找當年的受害者共同發聲,在網上發帖後,他收到了一些私信,有一位許諾他,如果能立案能打官司,他就加入。另一位對周齊感到不可思議,「他告訴我不論怎麼努力都不可能把中心拉下來」。還有一位似乎從過去完全走出來,已經結婚生子,過上所謂正常人的生活,「他勸我放下執念,可我有正常生活嗎?」周齊很憤恨,「父母和楊永信把我的生活毀了」,他無法起訴父母,唯一能對準的只有楊永信,「如果沒有他,父母就沒有這個工具來控制我。」

比起案件有什麼判決的補償,「我只想要一個結果,是對前面三十多年人生的交代。」但由於時間過去太久、證據鏈條模糊,立案成為一件困難事。他沒錢請律師,自己琢磨在網上申請立案,第一次被駁回是沒交起訴狀,第二次是起訴狀格式不對,文件大小不夠,第三次是法官駁回——他走的民事通道,但這算刑事案件,要走刑事通道。

他也諮詢過一些律師,對方都會問他:「有沒有留下當時電擊的照片或視頻呢?」周齊感覺莫名其妙,「你說奇不奇怪?當時做這些事時會允許留下視頻嗎?」

周齊很後悔,如果在2018年全網關注時,他勇敢一點,選擇去起訴,現在的結果是不是會不一樣?

周滿最近知曉哥哥準備起訴,作為家人她支持維權,這是一件正義的事,「只是我希望他能把矛頭對準楊永信,不要杜撰莫須有的事抹黑父母、引導網暴。」

而從法律維度,「時間長,取證難,我覺得勝訴希望不大。」

她無法理解哥哥的冷酷,母親患阿爾茲海默症住院期間,她在期末考試周,拜託周齊去看護,「照顧期間他一直說要走,一周多後留下『找個護工吧』就離開,找我媽要護工費,給我發消息抱怨父母。」周滿忍無可忍,他們吵了一架,關係自此徹底惡化。

她常常覺得自己非常割裂,一方面想理解哥哥的處境和遭遇,但又無法接受他對父母的咒罵與怨恨。她問周齊,這麼多年過去了,為什麼要把所有失敗歸咎於父母?為什麼始終沉溺於過去不能向前看?周齊發來一串辱罵,把她拉黑了。

周才林並不知曉這件事。他現在開着一家生物燃料的小廠,早上七點出門,中午給工人燒飯,晚上七點回家,同時肩負照顧妻子的責任,周齊的「不務正業」已經成為全家人的心病,林佩即使失去大部分記憶,仍然在見到他時念叨着「沒結婚沒工作不成器」。周才林只希望周齊能過上普通人的生活,他對兒子的期待沒變過,一直都是找個安穩踏實的工作,然後結婚生子,但從前年開始兒子持續向他要錢,「我知道他生意不行了,房也賣了,我給他付水電房租,也買保險,不求他還掙什麼,他來幫幫我工廠的班也行,但他不願意的。」我向周齊求證,他有些激烈地反問,「他找我借了那麼多,我現在要回一點不很正常嗎?」

去年周齊到杭州之後,找過周才林要錢付房租,最後一次他沒給。後來周齊發了一長段話,「你們總是否定我……我工作生意最好的時候,你們折騰各種事…… 父母會對孩子這樣嗎?」周才林回了一句,「我們原來真是太溺愛你了。」他們彼此拉黑,再無聯繫。

「他現在生活不太好。」我儘量委婉,「你覺得他現在這樣,是什麼問題呢?」周才林沒有猶豫,「網絡里的虛擬世界啊。」

「周齊到現在仍然介意08年被送到網戒中心這件事,甚至非常恨,您有感覺到嗎?」

電話里,周才林停頓了一下,「恨也好,不恨也好,時間都過去了,對不對?」他想了想告訴我,「如果當初沒有送進去,現在會變成什麼樣子我都不知道的。網戒中心即使有些方法(比如電擊)可能不當,但總體的教育很不錯。你看,人還是需要這種洗腦的地方,給大腦帶來改變。」

文章來源微信公眾號:穀雨實驗室-騰訊新聞

本文由看新聞網轉載發布,僅代表原作者或原平台觀點,不代表本網站立場。 看新聞網僅提供信息發布平台,文章或有適當刪改。