一年前的3月24日,我一收到方方老師的稿件就開始緊張地排版,模版是頭天就做好的,只要把文章放進去,我有些緊張,因為這是最後一篇,我知道很多人在等着。終於發出去的那一刻,我長舒了口氣,終於完結了。

我在之後的編輯手記里寫道:「多年以後,當我們回答2020,我會想起在一個個空間裡穿梭跳躍而發出的這份記錄,至於這份記錄將會折射出什麼樣的歷史印刻,唯有奔流向前的時間之水才能做出最準確的回答。」

不久前,我在另一篇文章的前言裡也寫過:「我們把時間的尺度伸長,10年,20年,50年,百年後,歷史、時間會怎樣評判2020年所發生的一切?一定會如我們今天認為的這樣嗎?那麼多人那麼決然地認為自己真理在握,到了將來還一定是真理嗎?現在的我們無法回答2020,我們也不需要答案。我們要做的是給時間以時間,給所有的不理解以理解。然後放下,向前,全身心地去感受生活,感受世界,同時去思考,去質疑。「

一年,在歷史的長河裡,還只是一個淺淺的刻印,一年的時間還不足以遺忘,但也不足以反思,不過有些事情可以說一下,算是有始有終。方方老師在日記里提到所有日記的稿費她都會捐獻給在疫情中犧牲的醫護人員遺屬。她做到了,武漢日記外文版的一百二十萬(人民幣)稿費,她在一個基金會的幫助下,都捐了出去。

這是方方老師最新的文字,關於捐款,關於她現在的寫作:

關於《武漢日記》稿酬捐贈的事,我並不想說什麼。這是件小事,至少對於我來說,這是件很容易做到的事。沒有必要大聲張揚。所以我也一直沒有說,儘管有人在網上嘶喊着你同情老百姓為什麼不把稿費捐了?這也就是地瓜熊一類的網絡流氓能喊得出的話,好像我捐錢還得通知他們似的。二湘在武漢日記結束一周年時,覺得應該給大家吱一聲,便說了出來。說出來就說出來了,我也無所謂。所以我在轉發一位網友文章時,寫了下面的那些話:

去年十月就捐了。不是全部,是百分之九十左右吧?之後還有零星稿酬匯來,亦有一些尚未匯到的。因為後面太少,準備匯得差不多時再捐給需要的人。

感謝捐贈過程中那些幫助我的朋友們。看看,我都不方便提他們的名字,擔心他們被罵。網絡流氓多而狠,他們以「扒」的手段,「扒」你及你所有的親朋,幾乎可以威脅到每一個人。流氓抱團,邪可壓正。

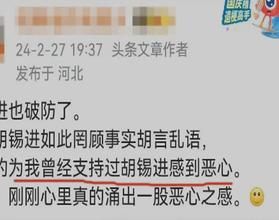

其實,我從來不介意民間對我的叫罵,因為民間支持我的人更多。他們也會駁斥和回罵對方,甚至也可以像對方一樣去「圍點打援」(這個是極左勢力公開提出的策略和口號,亦可見這股勢力多麼強大。)。遺憾的是,權力介入了。權力刪除和壓制支持我的民間聲音,而特別庇護以及公開支持對我實施造謠構陷的極左勢力和網絡流氓,有的握權者甚至參與對我的詆毀。本可相互一爭的平衡被打破,網上留下無數辱罵我的聲音。

所以,我介意的是權力之手的操縱。網絡上看似無盡頭的對我叫罵以及對支持我的朋友們的圍剿,說起來還是權力在動作。是權力在清除理智的聲音。是權力在對我這一類堅守常識的人實施打壓。而我,或我等,所剩的,只有無奈。

是的。現在,我無奈,也無語。我把一切交由時間解決。

時光流逝,會有人醒悟嗎?

一年了。

上面這些,是我在朋友圈的留言。當時是躺在床上信手寫的。現在摘錄時,刪減了幾個字,又增加了幾個字,以便表達更準確。

前陣子,腰不好,以躺為主,只能看書,也看了不少網絡小說。現在,略有緩解,準備繼續我的寫作。不給發表不准出版,也無所謂。多大個事呢?還能讓人活不下去?

寫作這件事,簡直像修行,不做還真忍不住。所以,我照樣會出門採風,照樣會去翻看和查閱資料,照樣寫我想寫的東西,照樣按我自己喜歡的方式去寫。附帶着,照樣工作,照樣關注和幫助我們的扶貧村莊,照樣和朋友們隔三岔五去吃魚。

生活一切如前,笑看極左勢力和網絡流氓在網上罵我,偶爾與友人們評價他們叫罵的水平是有所退步還是瘋狂退步,所用語言是有點骯髒還是無比骯髒。當然,還可像今天這樣,送幾行文字給他們割韭菜。

(全文轉自微信公眾號二湘的九維空間,文章現已被刪除)

本文由看新聞網轉載發布,僅代表原作者或原平台觀點,不代表本網站立場。 看新聞網僅提供信息發布平台,文章或有適當刪改。