1月23日是武漢封城三周年。這場席捲全球的瘟疫至今已造成六百多萬人死亡、累計超過六億人確診,許多人的世界因為疫情終止,也有許多人的人生因此有了大的轉折。自由亞洲電台記者唐家婕採訪了疫情之初進入武漢採訪的公民記者李澤華,他在公眾眼前消失近兩年後,聽他分享疫情之初在武漢的見聞以及他"被帶走"後的人生轉折。以下是上集:中國可以是什麼?

2020年一月,武漢。

「此次新型冠狀病毒的傳染力不強。」——武漢市疾病預防控制中心主任李剛,1月19日。

「目前資料表示,他是肯定的有人傳人。」——國家呼吸系統疾病臨床醫學研究中心主任鍾南山,1月20日。

「自2020年1月23日10時起,本市城市公交、地鐵、輪渡、長途客運暫停運營。無特殊原因,市民不要離開武漢,機場、火車站離漢通道暫時關閉。恢復時間另行通告。」——武漢市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控指揮部,1月23日凌晨。

「我請大家放心,我們的物資儲備和市場供應是充足的。」——湖北省長王曉東,1月23日。

逆行武漢

三年前,1月23日這天,中國官方宣布封鎖千萬人口大城武漢,舉世譁然。

人們對這個傳染力及致死率都很高的新型病毒一無所知,病毒從何而來?人是怎麼感染的?我們怎麼保護自己?人們充滿疑問與恐懼。正當老百姓急需各種信息的時候,中國政府不僅僅封鎖了這座城市,還有各種獨立調查報導和信息。

大批市民在惶恐及未知中逃離。從官方凌晨發布通知、到關閉離漢通道的十個小時內,三十萬人連夜湧出武漢,黑夜裡幹道上燈火通明,這是異於往常的人流速度。不過在這股湧向城外的滾滾人流中,卻有一些與眾人反方向而行、進入武漢的「逆行者」,其中包括剛從央視辭職不久、25歲的公民記者李澤華。

李澤華用視頻方式記錄在武漢百步庭小區、火葬場、車站的所見所聞。最後,他在探訪病毒實驗室前,意外地以一個戲劇性的方式,在直播中,被公安以涉嫌”擾亂公共秩序罪”帶走。消失了兩個多月後,李澤華在一部簡短的影片中報平安,感謝警察「文明執法」,影片留下重重疑點,李澤華則是從此消失在公眾眼前。

三年後的今天,李澤華重新回到公眾的視野之中。與他的訪談不只是回顧在武漢的經歷,也是一位中國青年的反思。做為一位在中國長大,曾在體制內工作的九零後,李澤華對一個自由的中國有他的想像──這個想像驅使他帶著攝像機、防護服、口罩衝進了疫情初始的武漢,也讓他走上了一條完全不同的人生道路。

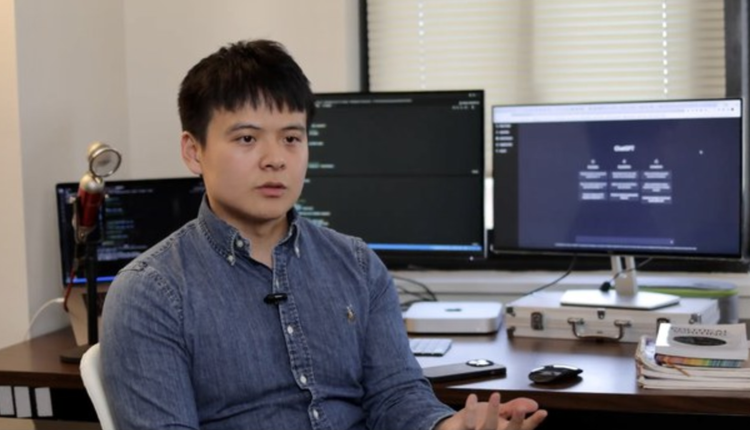

這次的訪問集結了兩年多來與李澤華的通信及通話素材,最長的一次訪談是來自2022年12月,在他紐約上州羅徹斯特的大學宿舍里的對談。武漢之後,李澤華的人生轉了一個大彎,他現在是電腦計算工程專業的研究生,馬上要畢業了。

他說現在回頭看來,武漢封城對他來說意味著完成了一位傳媒人應有的使命。當時他的偶像是拍攝空氣污染調查紀錄片《穹頂之下》而遭全網封鎖的中國調查記者柴靜。

肅殺與恐懼

「當時封城之後,我就已經在準備去(武漢)了。當時有的感覺,最害怕的可能並不是病毒,而是一種幽幽的恐懼,那種感覺是很難描述的。我在武漢當時很多個時刻都讓我回想到 2019年,我去過一次朝鮮。我在羊角島酒店,是平壤中心一個專門給外國遊客住的地方。我們在酒店裡面即使可以所謂的自由行動,實際上還是完全被控制的狀態,你會感覺到想出去那個酒店,雖然看上去沒有人守著,但你會覺得下一刻就會被人抓。」

肅殺與害怕,是李澤華對武漢封城時期留下最深的感覺記憶。

「但有時候又會覺得到底在害怕什麼呢?那種害怕我覺得是挺悲劇的。作為一個年輕人,我們應該擔心的可能是怎麼去干一些實事,不是說去擔心我們被所謂的權力、規則制定者、被極權的威攝而(產生的)恐懼,這是我當時在武漢感受比較強烈的地方。」

李澤華說,他想說的事在一個正常的社會應該很「正常」:就是以第一視角紀錄下武漢到底發生了什麼?官媒唱著讚歌,但社媒上卻出現大量的求助信息,前線醫護人員哭訴防護物資不足、患者在院內外大量去世、火葬場超負荷運轉、武漢病毒所的謠言滿天飛、真相到底是什麼?在武漢的人們到底過著什麼樣的生活呢?

疫情爆發之初,幾家中國市場化媒體以及自媒體,包含財新、財經、三聯、冰點、新京報、南方周末、北京青年報等,其實一度出現許多第一線的紀實、調查報導。但這個自主採編的口子,在2月3日習近平「加強輿論引導工作」講話後快速縮緊。媒體的報道變得與政府的說辭相一致,民眾在社媒上的求救、疫情討論,面臨前所未有的審查、刪號刪帖。

「公民記者彌補了官方媒體或者是市場化媒體不能報導的領域,那些媒體不能報導的,我們來報導,這點非常重要。」前騰訊《大家》的主編賈葭告訴自由亞洲電台。

2月6日,中國知識份子最大自媒體平台之一、騰訊《大家》被封號,封號前的最後一個頭條文章是《中國正在承受媒體死亡的代價》。同一天,在武漢的另一名公民記者陳秋實在「方艙醫院」採訪時失聯,幾天後,公民記者方斌也被警方帶走。同樣在武漢報導的公民記者張展後來則被以」尋釁滋事罪「判刑4年,目前仍身陷囹圄。

2月26日,當李澤華被公安追捕時,他做了一件與其他幾位公民記者不同的事:開啟近四個小時的直播,讓網友目睹了他被警方帶走的過程,當時有上萬人在屏幕前和他一起屏息。

「最可笑的事」

「他們剛開始追我的時候,我想用手機直播,但我權限不夠,我就先讓朋友幫我發視頻,我抓緊到我住的地方,用電腦直播。」

李澤華說,他做直播,其實是一種保全自己的方法,「因為我知道只要我影響力足夠大,對於一個想要傷害我、或讓我窒息的極權,制衡力就會更大。我就是想要找一個平衡。你看現在風起雲湧的白紙運動,有理想的青年一定要學會在這樣一種肅殺環境中的苟活,雖然這是一種很悲劇的事實。」

我這次採訪他時,正值烏魯木齊大火引發的「白紙運動」發生後不久。李澤華自然而然地聯想到了這次運動:

「最可笑的事是什麼? 我沒幹什麼啊!我們都沒幹什麼啊!就像現在大家舉張白紙怎麼了?整個中國的審查、壓抑所有人都不能說話,我覺得很可笑的就是他們、或者規則制定者,你在怕什麼呢? "

幾年後回述起來,李澤華說得輕鬆;但我記得很清楚,在他直播的時候開門讓公安進入以前,李澤華傳訊息告訴我,他心裡非常害怕。在打開門讓公安進入前,李澤華在不太穩定的網路鏡頭前對觀看直播的人們「最後喊話」:「我不願吞炭為啞,我也不願意閉目塞聽,我為什麼要從中央電視台辭職?我為的就是希望中國有更多的年輕人能夠站出來 ,不是說我們說兩句話就反黨了! 我知道理想主義在那一年的春夏之交已經破滅 ……。」

「當時他出來的時候,我覺得挺振奮的,這樣年輕人在緊要關頭站出來,衝到最危險的地方做危險的工作……。"中國作家慕容雪村曾反覆看李澤華拍攝的視頻。他說李澤華、方斌、陳秋實這些第一批在武漢報導的公民記者為他提供很多珍貴的素材與經驗。慕容雪村在封城後期也進入武漢,最後出版了一本書《禁城:武漢傳來的聲音》。在德國的小說家廖亦武也受李澤華的故事啟發,以一位被追捕的公民記者為主角,撰寫了一本紀實小說《當武漢病毒來臨》。

2020年,時任美國副國家安全顧問博明(Matthew Pottinger)在題為「一個美國視角下的中國’五四’精神」演講中,也點名了在新冠疫情中不幸喪命的”吹哨人”李文亮醫師、公民記者李澤華、方斌、陳秋實都是現代中國「五四」精神的繼承人。

武漢封城之後,中國極端清零的防疫政策逐漸清晰,封控、全民核酸、健康碼出行機制、強硬的隔離手段陸續在各大城市落實。這種方式抑制了病毒在中國大規模傳播,卻也衍生了無數被記錄或不被記錄的次生災難:自殺、因延誤治療或被醫院拒收導致的死亡……特別令人震驚和嘆息的是在貴州一輛轉運隔離大巴翻車,導致27人死亡;幾個月前烏魯木齊發生火災,封控導致救災與逃生不易,造成至少10人死亡……

積累了近三年的苦難及怒氣,像堆疊的乾柴,在2022年11月被烏魯木齊的大火點燃,燒出了蔓延全中國及海內外的 「白紙運動」。人們、由其是校園裡的年輕人們走上街頭,高舉A4白紙以示對中國政府嚴酷打壓言論自由的抗議,高喊解封、要自由。

「解封、解封、解封……。」

「言論自由、新聞自由。」

「不要謊言要尊嚴、不要文革要改革。」

「習近平下台、共產黨下台。"

李澤華說,當聽到這些大膽的口號,他都不敢相信這是真的,同時也為這些年輕人的勇敢而感動。

「我覺這才是年輕人啊,這才是最基本活力的體現,你作為這個社會的人要參與到社會的治理。有些人老說我不關心政治,我覺得這是非常可悲的, 因為你不關心政治,政治最後一定會來關心你。不關心政治的人可能只有兩種,一種是貴族,是規則制定者;還有一種是奴隸,因為關心也沒用。但有人不關心政治,他以為自己是貴族,不知道自己是奴隸,整個中國大有人在。」

李澤華深知,年輕人的這些行動,要想改變中國很難。”你明明知道蚍蜉撼大樹是很難,但你又必須去撼大樹,才有可能拓展你的生存空間,或形成這樣的一種制衡。如果你都不戰鬥,你就可能直接死。”

中國可以是什麼?

訪問中,李澤華反覆說這幾年他的領悟是: 要「聰明地戰鬥」。兩年前獲釋後他在最後一段突然現身「報平安」的視頻里,他留下了《尚書》裡的十六個字:人心惟危,道心惟微;惟精惟一,允執厥中。網友紛紛解讀那是他留下的「密語」。

「那個視頻是來來回回修改很多遍的稿子。一位江西省公安廳的領導,一直盯着這事,一開始讓我說國家防疫政策好、共產黨好。我說你讓我發些這樣的東西,明眼人、傻子一看都知道不是我說的。」

李澤華特別解釋了他用這句話的意圖:「我想說的是,整個人群在那個階段的中國社會,比較壓抑、肅殺的社會氛圍里,人心是很不穩定的。我想要呼籲獨立思考。而那個『道』、或好的政治、善政、好的社會運行、好的人與人的關係,這一切都需要我們保持理性以及有探索精神,尤其年輕人,要秉持這種內在特質。」

李澤華思索着,當人們有強烈的民族共情、被所謂帶著符號的民族主義加持的時候,其實人很少理性的思考中國是什麼?中國從哪裡來?

「對你來說中國是什麼?」記者問。

李澤華突然停頓了許久。

「或中國應該可以是什麼呢?」記者接著問。

「我這裡有很多想講的,你稍等一下。」這是採訪李澤華時,他停頓思考最久,又最熱切地想說些什麼的時刻。

「我覺得中國可以是很多元化的存在,但現在正是由於缺少包容、缺少多樣化,導致整個中國現在一被提到,就充滿了左化的民族主義情節,以及這種無用的愛國情緒。」

他以他來美國後的感受進一步說道:「我來美國之後,我發現什麼是自由?或自由的原因是什麼?自由它是多樣化的結果,或說多樣化是自由的前提,這個感受是最深刻的。”

在拜訪李澤華所在的校園的時候,他帶我走過一個長長的地道。地道一開始是為了羅徹斯特寒冷的冬天建造的,方便學生往來於課堂。推開鐵門,狹窄的地道兩旁被漆成各種彩色的插畫、標語、活動集會訊息。

「這是……民主牆吧,很多人叫輿論牆,很多人會在這發布活動訊息,但更多是對一些觀點的表達。」李澤華接着帶我們去看他幾乎都會路過的中文詩。「你看這:手捧紅書不住揚,真真假假滿場狂。天安門下歡呼罷,識得人間有帝皇。」

這首詩是文革時期,一位廣州的大學生何永沂寫下的,嘲諷當時捧著紅書的青年學生把在天安門廣場被毛澤東接見視為 「最大的幸福」。

李澤華說,離開中國以後他花了很多時間思考中國是什麼?中國可以是什麼?那是孕育他的土地、那裡有他最在意的親人朋友。而在小區高喊解封要自由的群眾、在校園舉著白紙的青年、在武漢紀錄歷史的記者與公民、在網上求救或表達意見的小區居民、甚至1989年在天安門廣場上搖旗的青年,不都在以一種實踐的方式想搞明白「中國是什麼」?並以行動向世人展示「中國可以是什麼」?

本文由看新聞網原創、編譯或首發,並保留版權。轉載必須保持文本完整,聲明文章出自看新聞網並包含原文標題及鏈接。