文丨李一鳴

編輯丨杜雯雯

家,房間裡的人都這樣稱呼它。只要你願意,關上房門,就能自覺進入一種與外界隔絕的生活。大家24小時吃住共居,互稱帥哥美女,結伴「奮鬥」。

傳銷窩點是「家」的另一個名字。這幾年裡,許多青年演員,都因一場不存在的演出或劇目招募,被誘騙至這個西部城市的灰暗一隅。

他們是演藝界中最底層的無名之輩,渴求每一個可能的機會,也顧不上考慮遠方未知的風險,先拿下一份工作是更現實的事。

在相當長一段時間裡,這些年輕人默默無聞地成為一批批被「獵殺」的對象,直到不斷有人失聯,才終於被外界注意到。

即便最終安全離開組織,傳銷也在他們身上留下印記。甚至有人在逃離之後,會產生懷念組織的戒斷反應。

陷阱

從失聯到得救,龍麗莎的經歷,快得超乎人意料。

除了女演員的身份,她還是中國傳媒大學21級學生——這個標籤,伴隨着她應短劇拍攝招募赴陝西失聯的信息,在27日傳遍網絡;同時期,公眾對演員王星被解救的討論熱度並未完全消散——龍麗莎也被網友比作「女版王星」。

僅一天後,龍麗莎重獲自由。在28日的媒體採訪中,她提到,抵達渭南後曾被控制,後來對方或迫於輿論壓力將其放出。但跌入陷阱的不止她一個。

在龍麗莎之前,以《穿越之我成了行首》短劇為誘餌的人,就以相同的劇本、相同的女二號角色,「誘捕」過中央戲曲學院畢業的可怡。除了演員,被類似假通告騙到過渭南的人還有很多,化妝師、燈光、舞美、助理、剪輯,甚至導演。

可怡到達陝西渭南,只比龍麗莎早四天。

2月22日晚,她見到了兩名自稱劇組工作人員的人。深夜,他們要帶可怡去「民宿」暫時過夜。下車地點是一片居民區,民宿在一條漆黑的小巷深處。可怡害怕了,加上之前在車上那兩人想要拿走自己手機的可疑舉動,可怡沒有跟他們走,而是自行到賓館開了房間。可怡躲過一劫。

但小光就沒那麼幸運了。吸引她赴約的工作機會是「西安絲路歡樂世界演員NPC」。去年畢業後,小光一直沒有工作,因為有舞蹈功底,她經常在一些通告微信群里接商演活動。所以那則NPC招募的信息並沒有讓她懷疑——通告費是300元一天,也是普普通通的市場價。

同樣先是兩個人接她吃飯,其中一名女生還是小光的湖南同鄉。接着打車去民宿,藉故拿走手機更改定位,上樓。直到坐在牆皮有些脫落的客廳里,她才緩過神來,「應該是被騙了。」

為了安撫小光的情緒,兩名女生分別端來一盆洗腳水和一杯熱水。接着,一個男人從臥室中走出,就像電影裡常出現的老套劇情那樣,告訴她「有一個壞消息,和一個好消息」。

壞消息是,原有的演出機會沒有了。好消息,是可以在這裡考察一個全新的國家扶貧行業——「中國直銷業」。

開門見山之後,男人不再掩飾,他嚴肅還帶着些兇狠地向小光介紹起他們的「事業」,態度和之前接待她的兩名女生的熱情貼心截然相反。經典傳銷業務來了——銷售產品據稱來自「廣州漢美」,2900元一套的「酵素化妝品」,買多了就能晉升。

「廣州漢美」也是這個傳銷集團的代號。小光開始審視這個「家」的樣貌,她當時還不知道自己會在這裡住多久,會不會有人身危險。男男女女都「一坨一坨」盤腿坐在一間臥室的海綿墊上,室內環境和人的穿着看着簡陋,但並不骯髒,「看起來並不像是會做壞事的人」。不過從那些人的眼睛裡,小光「看不到光」。

廣州漢美,對葉飛來說再熟悉不過了。看到龍麗莎失蹤消息的那一刻,他腦海里第一時間就冒出了這四個字。

葉飛從事反傳銷工作十餘年,還曾建立過中國反傳銷網。2024年,他的團隊解救了十幾個遭遇類似「廣州漢美」騙局的年輕人,無一例外,都是以招聘演職人員為由被帶進傳銷組織。

這種模式,在陝西渭南尤其突出。葉飛猜測,有可能是組織內的早期成員出身於演藝行業,擁有業內資源,因此也明白如何讓招聘啟事看起來更加真實。新人演員們被拉進那間寢室之前,「工作人員」甚至還會有模有樣地和他們訂立勞務合同。

但對於初入社會的小光來說,這些信息是之後才知曉的,當她那天晚上從男人嘴裡聽到關於產品的傳銷話術時,她意識到自己,「可能走不掉了」。

「魚缸」

幾乎每個「家」都一模一樣。白牆、白熾燈、木窗框、早已變黑的瓷磚縫和裸露在外的暖氣片,顯露着90年代最常見的北方板樓風格。

但屋中細節里卻透出端倪。臥室鋪滿彩色的拼接海綿墊供人睡臥,即便有雙人床,也得擠下四五個人;廚房裡堆積的大包食材只有兩種:土豆和白菜;竹筷的數量也在提示,這套僅四十平米的兩居室,居住人數遠超尋常。

從2024年11月到2025年1月,小光在被稱作「家」的出租屋裡住了兩個月,沒有做出業績,但也沒有勇氣和能力逃跑。

到「家」的前兩周,她最大的困擾是:便秘。但肯定不是因為食物,因為每天吃得都很健康,土豆白菜,不缺膳食纖維——身邊人告訴她,每個人剛進來都會這樣。

情緒或許是直接因素。小光在裡面使用過一個筆記本,第一頁寫着一個大大的「悟」,下面四段小字:「不忘初心 方得始終 得意不忘形 做人不忘本」。這是組織的座右銘。當她表示出對這份事業有任何疑問,「前輩」們都只讓她「自己悟」。在組織的話語裡,事業就是一切。

組織里要求大家互稱「帥哥美女」,而新來的成員之間被要求保持「神秘感」,不能問及過去、交談時不能出現時間地點人物。即便被允許交談,也必須是對事業有益的,比如幫助夥伴進入更好的工作狀態。

筆記本的第二頁,則記錄着每個成員會經歷的感受過程:不理解-理解-接受-承受-享受,最苦的還是開頭7天的「考察期」:那是個「體制化」的過程,將人的內心摧毀,重建為一個「新造的人」。

明確「規矩」是第一步。睡覺期間不能起夜,不能靠近窗戶和門。私人空間也絕不存在。小光感覺自己「做什麼都有人看着」,就像身處一座「全景敞視監獄」,連上廁所、洗澡都要有人一起,尤其是去陽台這種「高危場所」會被叫住,總之「身邊一定會有人」——標準的,融入並認同「體制」的人——他們也是規則的化身。

只要醒着,耳邊永遠有人在說話:「這裡真的很好」「爸爸媽媽管不了我們」「你很窮所以要努力創業」。睡覺時,小光都總覺得有人叫她,結果下床出門一看又沒有人,才確認是幻聽。

每天就是這些事:上課,強制聊天,接着就是辱罵。小光說自己「祖宗三代都被罵了一遍」。她很慶幸自己之前做過客服,每天不停接投訴電話,「被罵慣了」。

林璇是小光在組織里認識的好朋友。她們都是最底層的成員,都被反覆告知,自己對父母親朋沒有任何價值,也是伴侶的拖累。林璇的母親之前查出心臟有問題,她被指控為母親患病的「罪魁禍首」,每天情緒數次崩潰,「他們會通過審問找到你的軟肋,不停地戳你的痛處。」

按照組織里「家人們」的邏輯,小光在原有的社會系統中一文不值,要想翻身,就要借着這個機會,踏實下來好好創業。砸爛一個舊世界,培植一個新自我。這就是「接受」的過程。而「接受」的標誌,是通過了組織的「服從性測試」,從被動接受灌輸到開始主動融入。

小光的那個時刻發生在第七天。考察期的結尾,在所有人的注視下,「寢室長」問小光,要不要一起「干行業」——當然,是和之前一樣的逼問語氣。

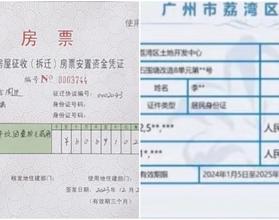

「我想干!我想干!我想干!」她重複着這個回答。投名狀是購入一套產品,行話是「辦一個營業執照」。當然一套只是底線。小光只買了一套的原因是,那些人發現她賬戶上就三千塊。

崩潰是那兩個月最多的感受。小光記得,周圍的人只要發現她「情緒不對勁」,就會過來和她聊天,勸她接受現實,在這裡好好「創業」。這一招很奏效。因為到了後期,小光自己也會勸慰那些更新的新人,「騙都被騙來了,不如過得開心一點。」

從外表上看,小光似乎「融入」得還不錯。做飯,幹家務,還按要求背誦制度來給新人上課。同寢人告訴小光,她每天都說夢話,做夢都在講課。後來,小光還拿到了手機,得到了出門放風的機會。

自由是被信任的標誌,她也成為了這間寢室中的其中一雙眼睛。這雙眼睛還曾因為放任一名新人接近陽台被寢室領導指責,那時的她已經不再想着自己還有可能逃離,覺得這種嚴肅大驚小怪。

直到那名新人女孩加入的第七天晚上,趁着小光睡覺從窗戶翻了出去——渭南零下的氣溫,穿着一雙拖鞋和吊帶睡衣,從二樓窗戶翻了出去。轉天早上起床,所有人趕緊收拾東西轉移,以防在逃走的人報案後,警方直接上門。

相比於暴力和強制,讓人發生改變的或許更類似一種環境的「慣性」,一種集體意識。在小光所在的組織制度里,有這樣一句話:「我們早上睜開眼睛的那一刻就是在上班,晚上閉上眼睛的那一刻就是下班。」

當一個人24小時浸泡在這樣的制度中,「家」就成了所有人的魚缸。

戒斷

對小光來說,一切戛然而止在2025年1月3日晚上。一位女孩利用放風的機會記下了門牌號,讓家人在渭南當地報了警。警察破門而入,把「家」里所有人帶去了派出所。

小光會用「被困」與「逃離」形容那兩個月的境遇。但奇怪的是,和那些與自己朝夕共處幾十日的人揮手道別的時候,小光發現自己有些不舍。

在過去陳舊的傳銷組織里,暴力,強迫,監禁,綁架是關鍵詞。但在那些「家」里,組織也「進化」了,他們會用娛樂、夥伴、創業、平等這樣的關鍵詞來維繫關係。似乎外面得不到的,這裡可以滿足。

1月4日,在回家的列車上,小光突然爆哭,「我無法完全把他們當作一個個特別壞的人,因為我知道他們只是太想創一番大業了。」

她偶爾會懷念那些被塑造得「有人情味」的時刻。在組織里,每次吃肉就意味着有人掏錢「辦營業執照」了。小光交完2900元的當晚,飯地(因為沒有桌子)上就出現了一盆肉。此後,有其他人交錢的時候,小光也「吃上了別人的肉」。在那一刻,食慾這種原始生理欲望會超越道德感,所有人坐在裝滿了白菜燉豬肉的藍色塑料臉盆周圍,唱着歌祝賀這個時刻。

新人也會有被優待的時刻 。盛飯的順序是,先給寢室領導打,再給新朋友打。「以寢室領導為核心,以新朋友為中心。」小光的筆記本上這樣寫着。

小光被周圍人問得最多的一句話是「以後上去了想幹嗎?」「上去」,是底層業務員們渴望向上攀爬,實現組織內部「階級躍升」的說法,上去了「什麼都有了」——這甚至被視作一種他們在外部世界沒能實現的公平。

比如,成為寢室長是一個能被看到的目標。寢室長不用做家務,擁有發號施令的權力,還能隨意進出寢室。當然也有責任,寢室長需要到不同寢室講課。新人進來的頭七天,每天上午都要分別聽來自七個不同寢室的寢室長講課。

小光聽「同事」說,寢室長已經辦了三十多套營業執照。那人二十四五歲,本來也是做演藝這行的。他穿着的白色長羽絨服胸口處,印着中央戲劇學院的logo。之前還讓小光在寢室里表演過跳舞,演完後,甚至能指點出哪些動作不太標準。

寢室間的人員會流動,叫「串寢」。一個多月後,小光「流動」到了另外的「家」,也是在那裡,她認識了林璇。小光是「被組織信任的人」,林璇屬於「待洗腦者」。在組織里這兩種人要兩兩結對成一組,便於「改造」。

林璇在西南一所藝術類院校讀大四。剛來時,她愁的還是寫不了畢業論文怎麼辦。林璇從大二就開始到處接戲了。據她說,她和同學們都有很多發布組訊的群。除了像中戲北電這些頭部院校,絕大多數想日後從事演員的藝術類學生,都需要從低年級開始接劇本,混資歷,畢業後才能積累更多的資源,在演藝圈站住腳。最近,很多人接的都是短劇。

林璇之所以被那部不存在的短劇吸引,就是因為想把握住一個演「古裝劇」的機會。各種戲路都試過,以後才有更多機會。她說,當時接到通知後,她都沒有詳細看劇組介紹,就直接訂票去了渭南。

小光能從林璇身上看到剛被騙進來時的自己。林璇則說,小光是在她在那間出租屋裡唯一感覺到「真實」的人。

當時林璇每天都哭。只要一哭,就有人貼過來講話。話的前一半是讓自己開心點,後一半是既然來了就好好在這干。林璇說,小光不一樣,她不會說後半句話,所以她覺得,那前半句是真心的。

衛生間是唯一能說悄悄話的地方——兩位女孩的秘密基地。沒有花灑和馬桶,只有一根水管一個塑料桶。她們在這裡聊過往經歷,肆意講那些不被組織允許的「時間地點人物」。

小光說,她甚至還想過怎樣能幫那些已經「被洗腦」的同事「清醒過來」,但發現自己做不到。在她眼中,這間寢室之外的世界已經完全被屏蔽,制度被內化進每個人的靈魂。

反傳銷人士葉飛能理解小光對組織的矛盾感。「人們之所以甘願數年浸泡在這樣的傳銷組織里,『上去』的激勵只是一部分,另一半答案是『人情』和『溫暖』。」

這也是為什幺小光沒有辦法把裡面的人當作「純粹的壞人」。她說,寢室長甚至會天天講,即便以後不干行業,有了這段經歷,以後在社會上也不會再被騙。小光甚至還在裡面過了生日。當天凌晨,一群人把她喊醒,煮了一碗長壽麵,還買了小蛋糕,吹了蠟燭。

跨年時,小光和寢室里的人們還透過窗子看到了煙花,舉辦了新年聯歡會。在數億人正同時關注着一個秒針的時刻,沒人知道同在這個時區的某個角落,一群人關閉定位,切斷通訊,這間屋子在世界中歡騰着沉默。寢室里沒有鐘錶。

洄游

龍麗莎被解救之後,在公開表述里沒明確點出「傳銷」二字,也未再詳盡講述被騙的具體經過。但至今為止,仍有許多受害者在網上分享與龍麗莎相同的遭遇。他們基本都符合葉飛解救過的角色——龍套演員,或者「影視民工」。

葉飛對「廣州漢美」模式做了時間線梳理:約十五年前起源於包頭,2015年左右陸續遷至咸陽,又到漢中,然後再轉移到現在的渭南一帶。

目前存在的傳銷組織的規模,和十幾年前的動輒數萬人已不可同日而語。「現在一個傳銷組織二三百人就頂天了。」

葉飛記得,2018年他就接觸過以招演員為名被騙到渭南的受害者。這種騙術大規模興起,則是在2022年以後。「疫情對演藝行業打擊太大了。」他說,很多被騙進傳銷組織的演員都表示,因為工作機會驟減,他們什麼活兒都會去接。葉飛接觸過渭南一個傳銷窩點的小頭目,那人在進組織之前,常年在橫店做群演,「兩百一天的那種」。

而隨着時代的發展,傳銷也在脫實入虛。小光和其他被拉進漢美的年輕人,都從來沒在寢室里見過她們為了「倍增身價」購入的化妝品。

最近兩年,他從全國各地解救出來的受害者,90%以上都是大學生。他認為,這也和年輕人所面臨的就業形勢有關。上個月,他從一個傳銷窩點裡救出來三個女孩,一個大專,一個本科,一個研究生。還有不少人進入傳銷組織後,為了投身「行業」,到學校辦理了退學。每天過着吃土豆白菜的生活,而放棄一個大學文憑,這在他看來是難以理解的事。

在葉飛看來,那些被洗腦最成功的人,幾乎都是在原有的社會體系里得不到承認的人。「一旦進入那個環境,接收到的都是讚美和認同,虛榮心會極度膨脹。當了領導,有了權力,就膨脹得更厲害了。」

晉升就像吊在眼前的胡蘿蔔。從業務員到寢室老大,再從寢室老大到成為老總,永遠有奔頭。但你不會知道晉升的標準,也不會知道「高層」過着怎樣的日子。「保持神秘感」,這是在傳銷制度課里被強調的重點。

好奇心是關鍵。「組織不會讓你知道你『升上去』之後能賺多少錢,就是要抓住你的好奇心,讓你一層一層往上升,瘋狂去拉下線。」葉飛說。

這能解釋為什麼他們會留戀那個「集體」或者說「制度」。它賦予了其中的人所有的身份:「帥哥」「美女」「領導」「老大」。一旦離開那間屋子,所有能識別「我是誰」的標籤統統失效。葉飛說,被救出來的人在外面呆了不久就又跑回傳銷組織的案例比比皆是。因此,比救人更困難的事是「反洗腦教育」。

組織里的人們共享着同一套認知與話語體系。在對新人的教育中,組織被塑造成一種「全知全能」的存在,甚至還會美化國家對「產業的打擊」,說是「不能讓人人都進來賺錢」「是宏觀調控的一部分」。

他們也被訓練如何應對警方:警察上門時,要迅速銷毀紙質材料,拔掉手機卡,面對詢問,也要自稱是「一起玩的朋友」。小光說,人們在對外(或者說對警察)時要避免「老大」這種稱呼,以防被定性為涉黑組織,以及反覆強調報警也沒用。

這些提前預備的訓練,在1月3日警察搗毀窩點的那天晚上派上了用場。

小光和林璇看到,好幾個人在被詢問的過程中,沒有交代任何內容,「裝可憐」「裝無辜」。相關資料在警察破門前都已經被銷毀,寢室里所有人早已「串供」完畢。

她們猜測,那些人並不會受到行政或刑事處罰。葉飛也提到,由於難以取證,傳銷組織的參與者一般被抓後當天就能被放出來。他經常見到,組織成員從派出所出來後第一件事就是給其他人打電話,讓自己當晚能住進另一間寢室。

失去組織的「家」那天,小光和林璇沒有回頭,直接找賓館住了一晚,轉天就坐車回了真正的家。重新拿回手機後,小光還重新適應了一陣。她在網上分享自己被騙的經歷,算法也給她不斷推送和傳銷有關的內容。

就在前些天,她在一個解救視頻里認出了一位曾經的「室友」。小光太熟悉那個背影,她屬於一個18歲女孩,在進入「漢美」之前,她剛剛從職中畢業,在蜜雪冰城工作了兩個月。

(小光、林璇為化名)

全文轉自微信公眾號冷杉RECORD

本文由看新聞網轉載發布,僅代表原作者或原平台觀點,不代表本網站立場。 看新聞網僅提供信息發布平台,文章或有適當刪改。