他姓馬,也是一個「馬某」,地道的杭州人,屬兔,快60歲了。

這個年齡的人都趕上了文革,他初中沒讀完就進餘杭的一個農場當了工人。1981年,自學考進了金華的一家師專,畢業後回到杭州當小學老師。1993年,他辭職下海辦了一家食品廠,生產當時剛剛流行起來的方便麵。2000年前後,杭州的房產熱了起來,他在城郊賣了塊地,蓋了一個住宅小區,自持的物業開成了一家中型商場。

他那一代人是改革開放最大的獲益者,對鄧小平感恩戴德。我去他家裡做客,客廳里掛着去世的父母像,旁邊還有一個小鏡框,裡面的黑白照片是1984年國慶遊行的那張「小平您好」。

前幾天,他突然給我打電話,說一起吃個飯吧。見面之後,他告訴我,剛剛搶到一張機票,從成都轉機飛加拿大,後面的一年應該不會回來了,也可能去得更久。商場的生意非常清淡,租戶天天吵着要降租金,如果有合適的人接手,他打算轉出去算了,如果真的沒人要,就不死不活地拖着,或者抵押給銀行。

「為我們的時代乾杯吧!」他突然舉起酒杯,很大聲地說,眼裡仿佛有淚花。

這頓飯吃了很久,氣氛一直很壓抑。臨出餐館的時候,杭州下起了綿綿的春雨,我們在冷雨中告別,他對我說的最後一句話是:

「我們這是怎麼了?」

![]()

最近有兩張圖表,很多人在朋友圈裡轉。

一張是「中美新增獨角獸數量對比圖」。在2015年到2017年的三年裡,中國獨角獸數量分別是20家、12家和21家,連年超過美國,2018年,美國51家反超中國的42家,不過差距並不大。然而,到2019年,美國為58家,中國只有22家,2020年,美國73家,中國14家,到去年,美國132家,中國僅區區3家。

另一張是「中國科技與互聯網公司市值兩年變化」。在2020年4月,蘋果公司的市值是1.2381萬億美元,中國的阿里、騰訊、美團、京東和拼多多的市值之和約1.2573萬億美元,相比多了192億美元。可是,到2022年的4月,蘋果的市值增長到2.6581萬億美元,中國上述五家公司的市值之和減少到8877億美元。即便把其他44家中國的科技和互聯網上市公司的市值全部加上,跟蘋果一家相比,仍然差了1.2565萬億美元。

「我們這是怎麼了?」

在我個人的經歷中,有一次的對話場景久久難以釋懷。

那是去年的12月,我受邀去上海參加一個閉門研討會,與會的四十多人都是互聯網公司的CTO或技術主管。在我做完演講後,有一個Q&A問答環節。一位大廠的CTO向我提了一個問題:

「我們都是搞技術開發的。現在誰能告訴我們,哪一類產品創新是不涉及壟斷的?」

我被問得啞口無言。這個問題很冷,冷到像一個笑話或悲劇。當中國最優秀的這批IT技術人員在暢想創新的時候,需要像我們這些寫文章的文科生那樣進行小心翼翼的「腦刪」,中國互聯網的「創新之輪」顯然已經緩緩地停滯了下來。

![]()

今天,恐怕有很多人在問:「我們這是怎麼了?」

有問製造業前途的,有問服務業未來的,有問股市和樓市的,有問疫情和公共治理的。問題在冷雨中飄蕩,像一個突然失去了家園的孤兒。

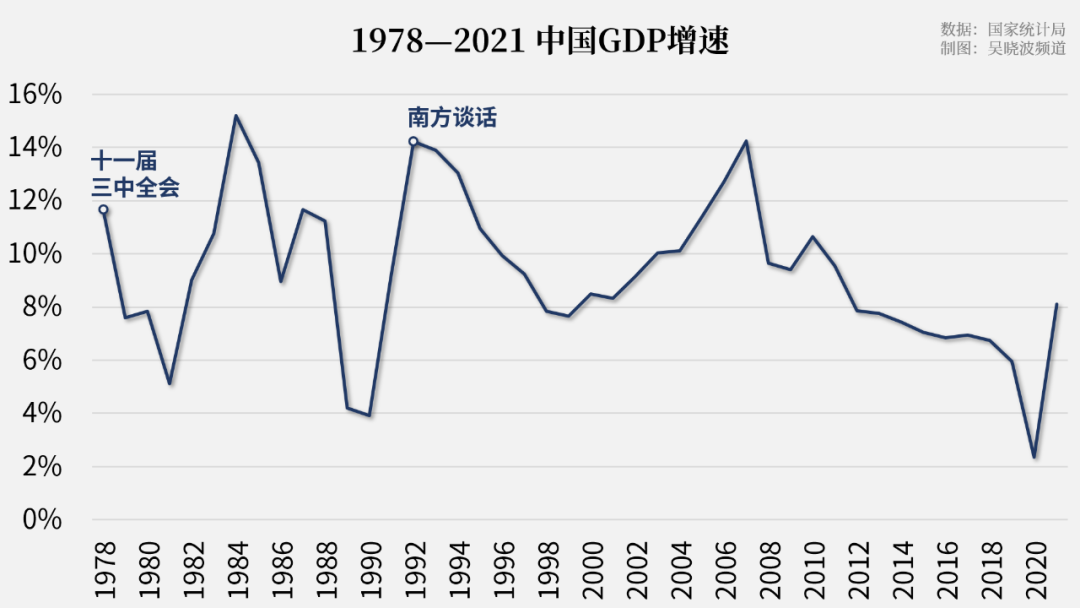

我們這一輪改革開放,有過兩次重要的思想解放運動,一次發生在1970年代末,一次發生在1990年代初。它們都在經濟跌入深深低谷的時候,由上而下的意識形態發動,它們的共同問題都是:「我們這是怎麼了?我們應該怎麼辦?」無比幸運的是,我們都找到了答案,並因而引發了兩次激盪人心的制度變革和民間活力的宏大釋放。

如果需要再來一次思想解放運動,這一次的難度顯然要遠遠的大於上兩次。因為,一些新的時代特徵已經呈現出來。

首先是某些全民共識的喪失。前兩輪思想解放,在經濟界的最大共識是「發展是硬道理」和「讓一部分人先富起來」,在今天,前者的含義被豐富化和多層次化,後者則已然被拋棄。

其次是思想市場的斷層。隨着傳統媒體的式微和公共知識分子的被污名化,健康而富有辯論精神的空間日漸狹窄和稀少,一個全社會共同參與的思想解放運動的土壤亟待被重新培育。

其三,在我看來也是最為棘手的現狀,是「馬某」們的心意闌珊。

正如列寧所揭示的「資產階級的軟弱性」,有產者階層因其既得利益的特徵,往往在關鍵時刻表現出他的軟弱、妥協和綏靖,他們首先會選擇逃避和自我保護,而在商業行為中則體現為消極和極端避險。

改革開放最大的成就之一,便是數以千萬計的企業家群體及數億新中產階層的出現,他們改變了中國的社會結構和經濟秩序,他們的經營創業和消費,構成了經濟成長的基本動力,而對這一動力的保護和喚醒,是經濟可持續發展的最底層要素。

而今天,他們正是在問「我們這是怎麼了?」的那一群人。

一個人把生命投注於商業,在一開始都是為了擺脫貧窮,然而在原始積累完成後,他們更多的生命動力來自於自我挑戰和社會責任,心理上的成就追逐將大大超過物質意義上的生活需求。然而,當他們突然發現這種社會榮譽感被剝奪的時候,創業創新的熱情將迅速消失。

對於量化理性的企業家群體而言,獲得信任和樹立信心很難,而失去它們則顯然要容易得多。

![]()

「我們這是怎麼了?」

要「輕鬆」地回答這個問題,似乎也很容易,比如歸因於可詛咒的疫情和外部勢力。

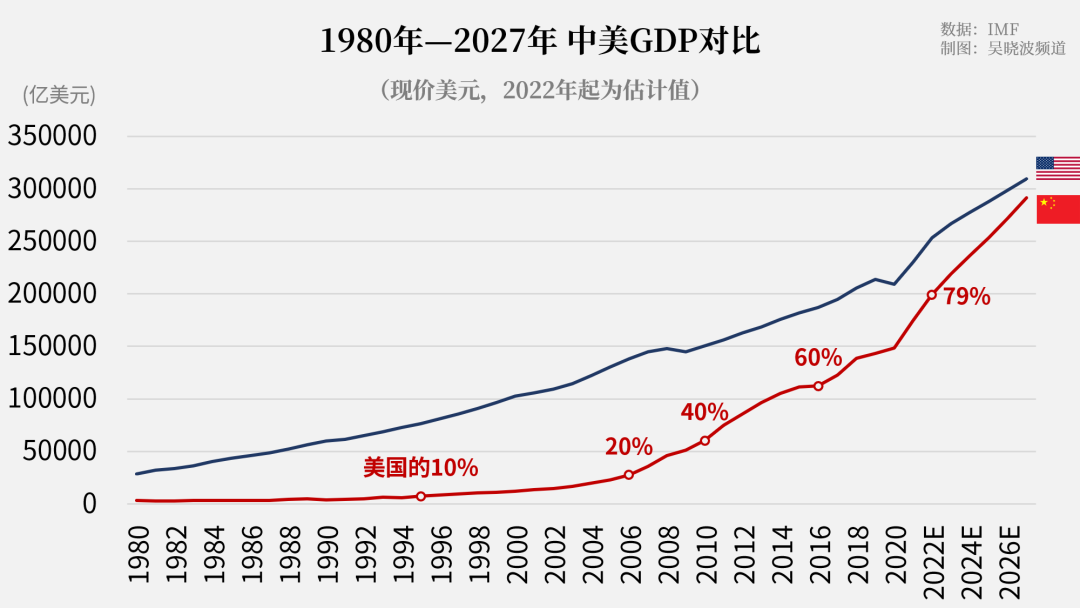

甚至也可以不回答這個問題。到今年結束,中國的經濟總量將逼近美國的八成,通過大規模的基建投資和貨幣注入,我們仍然能保有一定的成長慣性,成為全球第一大經濟體的目標仍是指日可待。

疫情得到控制後,馬路上、商場和遊樂場裡仍然會繁榮鼎沸,基礎於十四億人口的「內循環」大市場,還是會創造出無數的消費機會。與此同時,無論是製造業的智能工廠和「專精特新」,還是服務業的模式變革,仍然會持續迭代,推動產業經濟的向前發展。

但是,我們還是會很遺憾地發現,當今的中國商業世界,曾經的那一股「精氣神」似乎不見了。

做互聯網的人畏懼了,做實業的人退縮了,做投資的人遲疑了,在進行創業的人迷茫了,很多人都在問:「我們這是怎麼了?」

幾年前還飽滿豐潤的那股「精氣神」是改革開放的丹田元氣,是這一代中國人冒險探索、改變自我命運、向世界證明華夏榮光的動力之源。一百二十年前,梁啓超在茫茫太平洋上寫下《少年中國說》——「紅日初升,其道大光。河出伏流,一瀉汪洋。潛龍騰淵,鱗爪飛揚。乳虎嘯谷,百獸震惶。」曾幾何時,我們接續前輩,鮮衣怒馬,氣足成勢,勢可破竹。

在過去的某些年裡,我一度認為我們已經具備了超越前代的能力和制度保障。

美國漢學家費正清在《美國與中國》一書中曾經嘲諷說:「中國的傳統不是製造一個更好的捕鼠器,而是從官方取得捕鼠的特權。」他繼而尖銳地提問:「中國的商人階級為什麼不能擺脫對官場的依賴,而建立一支工業的或經營企業的獨立力量?」

這個設問,在中國的互聯網和新科技產業似乎已經得到過破解,而它的實現正有賴於一代創業者們的百無禁忌。面向未來,我們仍然需要捍衛這股前所未見的「精氣神」。

到今天,我仍然頑固地相信,屬於我們的時代沒有結束,屬於中國的時代沒有落幕,玲瓏棋局,百子待落,企業家群體與其他社會階層一樣,都沒有退場頤養的權利。

也正因此,「我們這是怎麼了?」的疑惑,仍然需要集體地直面以對。

(文章作者吳曉波,全文轉自微信公眾號吳曉波頻道,原文已被刪除)

本文由《看新聞網》原創、編譯、首發或轉載。轉載必須保持文本完整,聲明文章出自看新聞網或原作者,並包含原文標題及鏈接。